De cómo me volví defensor de los animales luego de ser torero

Nací en una familia de arquitectos. Papá, mamá y mis hermanos decidieron hacer maquetas, pero yo quise ser torero. Mi papá era un arquitecto que habría querido ser torero. Estaba en cuerpo ajeno.

Desde que yo tenía 4 años, él nos llevaba a mis hermanos y a mí a todas las corridas. En mi casa solo se hablaba de eso. Cuando cumplí 12 años, mi papá nos llevó a una excursión a México. Llegamos a El cortijo del amor, un restaurante dispuesto alrededor de un ruedo. En las gradas, en vez de aficionados, había mesas. A veces soltaban vaquillas en la arena para que los clientes las capotearan.

Yo había visto torear a varias personas y la técnica la tenía muy clara en la mente. Me metí y solo sentí algo de miedo. Me fue muy bien. Regresé a Medellín con la idea de ser torero. Estudiaba en segundo de bachillerato en el colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana, cuando confesé en la casa que quería ser torero. Mis padres aceptaron con la condición de no abandonar mis estudios. La Bolivariana me lo facilitaba porque no era un colegio de puertas cerradas. Uno podía salir a la calle. Me volaba y me iba para la Plaza de Toros La Macarena, que quedaba muy cerquita. Ahí empecé a entrenar.

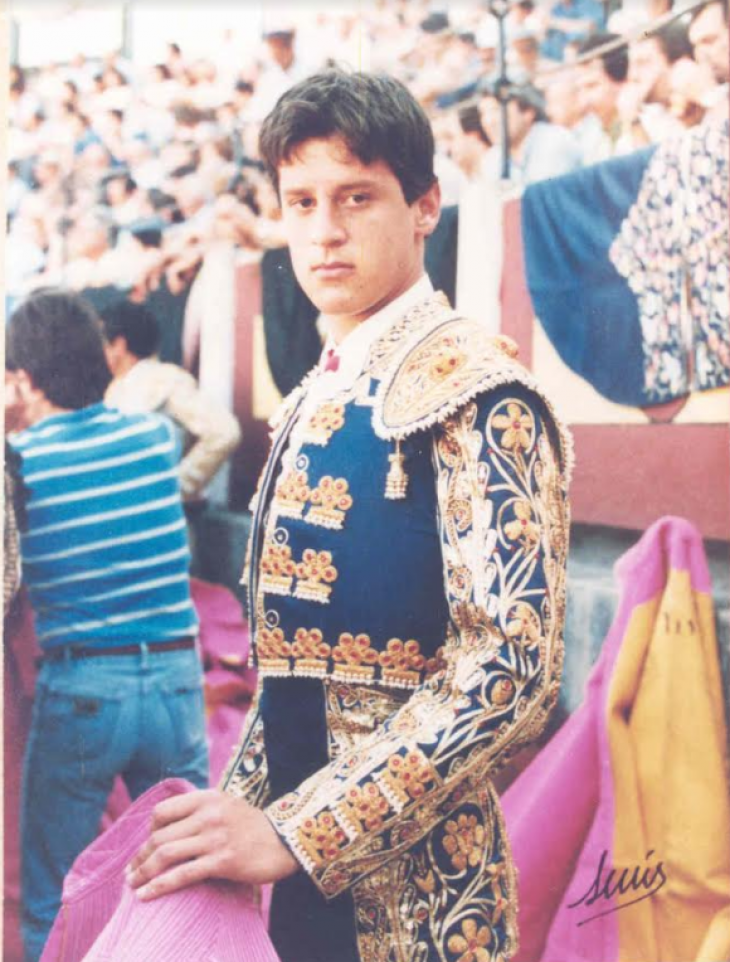

No tuve escuela taurina. Todo fue empírico. Después de un tiempo, un banderillero que realizaba un festejo en San Carlos me llevó como 'sobresaliente de espadas'. Empecé a ver la ganadería, a conocer a las vaquillas. Con 18 años, ya participaba en la Novillada de la Feria de Medellín. Como novillero gané un trofeo. Por mis presentaciones, conocí a un torero español que se llamaba José Cubero Sánchez, "El Yiyo". Nos hicimos muy amigos. La noche del trofeo, su apoderado, Tomás Redondo, me dijo: “Yo me lo voy a llevar a usted para España”. Me hizo firmar contrato y me fui con él.

En España toreé 22 tardes hasta que un toro me partió la médula espinal y me dejó en silla de ruedas. Sucedió en la Plaza de Toros de Múnera, en Albacete, justo donde había nacido mi apellido.

Las llamadas del destino

De niño, asistí a un festival en Fredonia, a una hora y media de Medellín. En ese tiempo, el reglamento taurino permitía matar vacas en los festivales. En esa ocasión eran unas vacas de El Socorro a beneficio de los niños del pueblo. Yo mataba la segunda y la cuarta vaca. Cuando maté la última, recogimos los trastes de torear y salí por el patio de caballos, justo al lado del desolladero donde descuartizan a los animales después de muertos.

A la vaca que yo acababa de matar le sacaron un feto del vientre. Me derrumbé. Me fui de bruces. Vomité. Me puse a llorar en la cara de mi apoderado de entonces, Pepe Gómez. “Yo no sirvo para esto”, le dije. Pero vino la palmadita en la espalda: "Tranquilo, esos son gajes del oficio, tú vas a ser una gran figura del toreo”. Yo tenía 14 años y la semana siguiente toreaba en otra plaza. Otra novillada. Y seguí. Fue el primer llamado y no lo atendí.

Me iba para España el 4 de marzo de 1984. Días antes de viajar, el empresario de la Feria me regaló un toro para que yo entrenara. Me preparé a puerta cerrada. Cogí al toro y lo piqué varias veces. Después de haberlo picado y haberlo toreado, ya era hora de matarlo. Le pegué el primer espadazo y el toro no moría. Le saqué la espada. Le pegué el segundo espadazo y no moría. El tercero… el cuarto espadazo. El toro se tragó cuatro espadazos y no moría. Estaba aferrado a la vida. A mí nunca se me va a olvidar la imagen de él recostado contra las tablas tratando de no caerse. Tenía esa respiración tan lenta, tan ronca. Fue una carnicería espantosa. A mí se me bajó la presión, salí de ahí como pude y volví a pensar en lo mismo: “Aquí hay algo que no está bien, no quiero seguir en esto”.

Pero ya tenía el tiquete para España. Ya mi apoderado me había pagado todo. Ya había recibido el segundo llamado y tampoco había atendido. En España, el tercer llamado fue el que venció.

Los últimos diez minutos de pie

En Albacete, llegué muy temprano a la Plaza de Toros de Múnera con “El Yiyo”, que ese día no toreaba. Solo me fue a ver a mí y fue él quien al final me recogió del ruedo. Era 22 de septiembre de 1984. Por supersticiosos, los españoles nunca ven los toros antes de la lidia. Pero como yo no soy agorero, fuimos con el Yiyo y con Miguel Cubero, que también toreaba ese fin de semana, a ver a los astados en los corrales.

Los dos toros del rejoneador, con sus cuernos lijados, estaban en un corral; los cuatro toros de a pie estaban en el otro. Nos subimos al pasillo que daba a los toriles y los vimos: había uno que tenía un lucerito en la frente. Era berrendo -como de color gris- con manchas blancas. Los demás eran negros. Los demás estaban acostados. Los demás estaban quietos y tranquilos. Pero el gris no nos quitaba los ojos de encima. Para donde nos movíamos, nos miraba. Le dije a Cubero: “A mí ese lucero no me gusta”. Me respondió: “A mí tampoco”. Continué: “Ojalá no me toque en el sorteo”. Me replicó: “Ojalá no me toque a mí tampoco”. Y sortearon y me tocó a mí. Decidí decirle al torilero, que es el que abre la puerta para que salgan los toros al ruedo: “Écheme ése de segundo que a mí ese toro no me gusta, échemelo de último”.

Me fui para el hotel, me tomé una sopa, me recosté un rato, me levanté, me bañé, me vestí de torero y salí para la plaza. Yo tenía muy claro que el toro no me había gustado. Cuando llegamos, los integrantes de la banda, que ensayaba en el patio de caballos, me preguntaron si quería escuchar alguna melodía colombiana. Yo les contesté: “Toquen lo que quieran”.

Eran las cinco de la tarde cuando arrancó el paseíllo. Aunque yo era más joven que Cubero, tenía que ir primero porque tenía más antigüedad con picadores. Yo toreaba al primero y al cuarto. Cuando terminamos el paseillo, sonaron todos los clarines y timbales para que saliera el primer toro. Era mi turno. Abrieron la puerta y quedé perplejo, el toro del lucero me lo habían enviado de primero, el torillero se había equivocado, pero ya no se podía hacer nada.

Tampoco es que haya sentido mucho miedo. Era un Santa Coloma -de la ganadería Marqués de Villagodio- picante que había pesado 460 kilos, pero yo acababa de lidiar en Almorox, una provincia de Toledo uno de 680. Sin embargo, me ganó en el capote. El toro sólo me buscaba las zapatillas, me quería tumbar la cabeza. Ahí sí me asusté porque lo sentí muy brusco.

Salieron los picadores. A los toros los pican para debilitarlos. En eso los taurinos mienten porque ellos dicen que es para moldear la embestida. Eso es mentira. El propósito de la pica es que el toro sangre y pierda 4 o 5 litros de sangre y quede más débil para cuando el torero salga con la muleta. Inclusive muchos toros que indultan no sobreviven, por el efecto de la pica. Eso es una cosa brutal. Muchísimos toros indultados se mueren porque no les operan las heridas de la pica o simplemente poque el daño es tan brutal, que no sobreviven..

Apenas sintió el primer puyazo, el toro le pegó una patada al picador y lo espantó. Ese animal quedó entero, con toda la fuerza con la que inició. Cuando Cubero estaba llevándolo hacia el caballo para picar, el toro lo cogió y le pegó una voltereta. En ese momento yo ya estaba muerto del susto. El toro seguía entero.

Vinieron las banderillas. Un banderillero mío, sevillano, era muy simpático con la suerte, pero ese día el toro lo enganchó y lo sacó del ruedo. Lo tiró contra el muro del callejón y le reventó la cabeza. A mí nunca me había tocado un toro que se apoderara así de la plaza. Antes de entrar con la muleta para empezar la faena, me dijo mi apoderado Tomás: “Ten cuidado por el lado derecho que el toro por ahí tiene mucho peligro”. “El Yiyo”, que estaba ahí conmigo y era dos años mayor que yo –él tenía 20 años, yo 18–, le dijo a Tomás: “No, no, déjalo, no le metas miedo al chaval”. Pero todos sabíamos que el toro era muy peligroso.

Entré con la muleta, pero como sabía que el toro había quedado entero, empecé a doblarme por abajo con él para tratar de ponerlo a correr bastante y que agachara tanto la cabeza como para empezarlo a cansar. El toro estaba muy picante, ‘se me quedaba cortico’, me buscaba las zapatillas. Le metí la muleta en el hocico y me lo llevé para otro lado de la plaza y cogí la muleta en la mano izquierda porque ya sabía su agilidad del otro lado.

Le volví a meter la muleta en el hocico y fui corriendo hacia atrás. Me lo llevé hasta la puerta de toriles. Trataba de buscarle la ‘querencia de toriles’ para ver dónde se sentía más cómodo. Pero ese cómodo lo digo entre comillas porque ¡cómo va a sentirse cómodo un animal al que le están clavando de todo! El animal embiste porque se está defendiendo. Pero cuando ya se encuentra encerrado y lo empiezan a agredir, a diferencia del ganado manso que sale huyendo, éste se defiende.

Aprovechando esa querencia de toriles, le metí la muleta por el lado derecho y me dio el muletazo por el lado que supuestamente era más complicado. Y se tragó el primero, se tragó el segundo, el tercer muletazo, el cuarto… y yo pensé que ya lo tenía al pie de la muleta. Dije: “Aquí ya tengo el toro listo para seguir la faena”. En el quinto y sexto muletazo el toro ya venía para tomar la muleta y se detuvo. Fue extraño pero se detuvo.

Quedamos en una posición que no se me olvida: el toro miraba la muleta y me miraba a mí, miraba la muleta y me miraba a mí; y entonces yo le metí la muleta en el hocico pero no hubo diferencia, no le afectó. Ya se había decidido por mí y ahí no pude hacer nada porque ya lo tenía muy cerca. Estaba a 15 centímetros de la pierna, se había decidido por mí y me enganchó la pierna izquierda. Como estaba sin picar, el toro me pegó una voltereta muy fuerte. Salí volando como 3 metros hacia arriba y cuando estaba cayendo me volvió a coger de lado. En la caída en la arena, el toro me partió la quinta vértebra cervical y tuve trauma craneoencefálico.

Yo sentí como un corrientazo frío. Inmediatamente sentí el corrientazo frío, a mí el cuerpo se me perdió. No podía ni ver ni hablar, nada. Perdí total contacto y sensibilidad. Ya no tenía cuerpo, solo escuchaba, porque el oído es el único que no necesita músculos para funcionar. Escuché la voz de “El Yiyo” que llegó a recogerme de la arena. Dijo: “Es grave, está sangrando por la boca”; pero yo no sentía ni sangre, ni boca. Desde que el toro salió al ruedo hasta que yo dejé de sentir mi cuerpo pasaron solo 10 minutos.

El asesino

Recogieron lo que había quedado ahí de mí y me llevaron a la enfermería. Seguía inmóvil. Yo escuché cuando el médico le dijo a Tomás y a los que lograron entrar a la enfermería: “Tráiganme una aguja, el chaval se desnucó”. Le llevaron la aguja y luego supe que él empezó a chuzarme las piernas. Yo no sentía nada.

De un momento a otro, pude abrir los ojos y lo primero que vi fue a Tomás, mi apoderado, llorando al lado mío. Traté de mover los músculos de la cara y empecé a hablar, pero parecía borracho, tenía la lengua pegada. Recuerdo que le dije que no llorara, que esas cosas pasaban. Me quitaron el traje, me hicieron exámenes y le dijeron a mi apoderado que yo tenía una lesión medular, que era una situación que iba a tomar mucho tiempo, que me tenían que revisar neurólogos y ortopedistas especializados en ese tipo de traumas. Luego de 17 días en Toledo, el médico me dijo: “Álvaro, ya le hicimos todas las pruebas y con mucho dolor tengo que informarle que usted no va a volver a caminar nunca más en su vida, prepárese para vivir el resto de su vida en una silla de ruedas”.

Continué mi recuperación en el Jackson Memorial Hospital, en Miami. Allá me fijaron la columna con una platina. Después de 4 meses ya estaba manejando mi carro y saliendo solo a todas partes. Recuperé el movimiento de los brazos pero no pude caminar. Sin embargo, a esa etapa de mi vida le debo mi recuperación espiritual, más que mi recuperación física. Entendí para qué me había pasado lo que me pasó. Supe que, más que un castigo, era una tabla de salvación. De alguna manera, tenía que devolverles a los animales el bienestar que les había robado.

Hubo dos historias que me hicieron replantear mi vida. Empecé a estudiar inglés en una institución de Miami y una profesora se encariñó mucho conmigo. Empezamos a salir y un mes después ella se enteró –por un compañero de clase– de que yo había sido torero y por eso andaba en silla de ruedas. La vida de ella eran los animales. En el momento en que se enteró de lo que hacía, me dejó de hablar. Un día le pregunté qué le había pasado conmigo y me respondió que yo era un asesino de animales. Yo nunca había estado en un país antitaurino. Después de haber sido un héroe, pasé a ser asesino. Cuando me pasó lo que me pasó en España, iban políticos, empresarios, grandes toreros, iba mucha gente a visitarme. En Estados Unidos, estaba solo y con gente rechazándome.

La segunda fue una situación en particular con una compañera del hospital. Un día me invitó a su casa a comer. Me presentó a la familia y a una tía. A esa señora mi amiga le dijo que yo estaba en silla de ruedas porque había sido torero y un toro me había dejado así. Esa señora se quedó mirándome con rabia y dolor. No creo que lo pueda describir exactamente, pero no titubeó cuando me dijo: “¿Sabe qué? Me alegro mucho de que usted esté en esa silla de ruedas, ojalá nunca se levante de ahí porque usted es un asesino despiadado y miserable”. Me siguió insultando pero antes de que decidiera ponerme a pelear con ella, yo reconocí finalmente que eso que me había dicho era lo que la gente pensaba. Ese día comprendí que el equivocado había sido yo. Desde ese día hasta hoy, soy un defensor de los animales.

El 30 de agosto de 1985, “El Yiyo”, mi amigo, murió corneado en una corrida en Colmenar viejo. Tenía 21 años. Tomás, nuestro apoderado, quedó muy afectado. Sus dos toreros habían tenido finales trágicos: uno muerto y el otro en silla de ruedas. Cuatro años después, lo encontraron muerto en su apartamento de Madrid. Se había ahorcado.