Don Juan de Sámano: Las vicisitudes de un militar monárquico

Es difícil escribir sobre un personaje como Juan Sámano, visto como el más odioso de todos los que se opusieron a la independencia del territorio colombiano. Mientras que al Pacificador Pablo Morillo al menos se le reconoce el mérito de haber ascendido socialmente gracias a sus servicios militares1, Sámano es pintado con los más negros colores, yendo desde la diatriba hasta el ridículo2, de modo que no existe un estudio biográfico de este personaje que supere el aporte de José María Restrepo Sáenz3, y que sea capaz de enmarcarlo dentro de la crisis que desembocó en la disolución del imperio ultramarino español, sobre todo en la Nueva Granada, donde jugó un papel que no se puede desconocer. Por supuesto, tal condena tiene una razón de ser más allá de la simple crítica a la personalidad de Sámano: mientras los próceres están revestidos de virtudes suficientes para opacar sus defectos como seres humanos, los enemigos de la independencia, conocidos como “realistas”, terminan siendo descritos como individuos repulsivos. La importancia de describir de esta manera a los actores del proceso independentista radica en la construcción de la memoria colectiva, al forjar simultáneamente a unos enemigos a quienes odiar y a unos héroes dignos de homenaje.

Es difícil escribir sobre un personaje como Juan Sámano, visto como el más odioso de todos los que se opusieron a la independencia del territorio colombiano. Mientras que al Pacificador Pablo Morillo al menos se le reconoce el mérito de haber ascendido socialmente gracias a sus servicios militares1, Sámano es pintado con los más negros colores, yendo desde la diatriba hasta el ridículo2, de modo que no existe un estudio biográfico de este personaje que supere el aporte de José María Restrepo Sáenz3, y que sea capaz de enmarcarlo dentro de la crisis que desembocó en la disolución del imperio ultramarino español, sobre todo en la Nueva Granada, donde jugó un papel que no se puede desconocer. Por supuesto, tal condena tiene una razón de ser más allá de la simple crítica a la personalidad de Sámano: mientras los próceres están revestidos de virtudes suficientes para opacar sus defectos como seres humanos, los enemigos de la independencia, conocidos como “realistas”, terminan siendo descritos como individuos repulsivos. La importancia de describir de esta manera a los actores del proceso independentista radica en la construcción de la memoria colectiva, al forjar simultáneamente a unos enemigos a quienes odiar y a unos héroes dignos de homenaje.

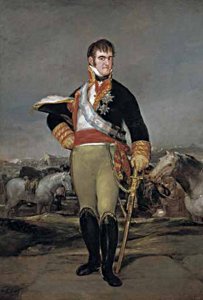

Sin desconocer que muchas de las fuentes documentales, especialmente aquellas provenientes de las autoridades reales, refieren el rudo carácter de Sámano y critican con severidad sus acciones en los variados y agitados momentos de su carrera militar y política, hay que superar esta limitada visión, acercándonos a la otra cara de la independencia, donde encontramos personas y pueblos enteros que, por diversas razones, prefirieron seguir siendo fieles al rey en vez de apostarle a la república y a la separación de España. Debemos tener en cuenta que en el esfuerzo de reconstruir la monarquía española entre 1808 y 1823 hubo serias contradicciones, las cuales se reflejaron tanto en la península como en América y dificultaron la capacidad de respuesta de los defensores de la causa real frente a los movimientos independentistas4. Al momento de la crisis que estalló en 1808, tanto en España como en América hubo una adhesión unánime a un Fernando VII idealizado, visto como el símbolo de unidad de una monarquía en peligro5. Pero con el pasar de los años, en América esta unanimidad se fragmentó entre aquellos que terminaron siendo partidarios de la separación definitiva de la península, los que buscaban la reestructuración de España bajo principios liberales, y quienes prefirieron la restauración del statu quo anterior.

Sin desconocer que muchas de las fuentes documentales, especialmente aquellas provenientes de las autoridades reales, refieren el rudo carácter de Sámano y critican con severidad sus acciones en los variados y agitados momentos de su carrera militar y política, hay que superar esta limitada visión, acercándonos a la otra cara de la independencia, donde encontramos personas y pueblos enteros que, por diversas razones, prefirieron seguir siendo fieles al rey en vez de apostarle a la república y a la separación de España. Debemos tener en cuenta que en el esfuerzo de reconstruir la monarquía española entre 1808 y 1823 hubo serias contradicciones, las cuales se reflejaron tanto en la península como en América y dificultaron la capacidad de respuesta de los defensores de la causa real frente a los movimientos independentistas4. Al momento de la crisis que estalló en 1808, tanto en España como en América hubo una adhesión unánime a un Fernando VII idealizado, visto como el símbolo de unidad de una monarquía en peligro5. Pero con el pasar de los años, en América esta unanimidad se fragmentó entre aquellos que terminaron siendo partidarios de la separación definitiva de la península, los que buscaban la reestructuración de España bajo principios liberales, y quienes prefirieron la restauración del statu quo anterior.

Para 1810 Juan Sámano llevaba 40 años de servicio militar ininterrumpido. Nacido en 1753 en Selaye -Santander-, como muchos hidalgos españoles del siglo XVIII que veían en la carrera de las armas el medio para mejorar su posición social, había ingresado a los reales ejércitos en 1771; luego de hacer estudios en matemáticas -cosa poco usual entre los oficiales de los ejércitos europeos de la época-, escaló hasta llegar a coronel. Estuvo de guarnición en varios lugares de España, al igual que en Puerto Rico, Cartagena de Indias y Santafé; también se destacó en algunas acciones de armas, en especial en la guerra contra Francia en 1793, y en la defensa de Riohacha contra los ingleses en 1806, cuando ejercía como gobernador de esa provincia6.

En 1808 en Santafé estaba al mando del Batallón Auxiliar, la principal fuerza veterana del interior del Virreinato7, y en cabeza de su unidad juró solemnemente a Fernando VII y a la junta de Sevilla, que pretendía gobernar en su ausencia. Pero su actitud fue distinta en el momento juntista de 1810, especialmente en los sucesos del 20 de julio; mientras se organizaba el cabildo abierto, Sámano estuvo con su tropa acuartelado esperando la orden del virrey Amar y Borbón para dispersar a los habitantes de Santafé reunidos en la plaza; sin embargo, ni el virrey dio la orden, ni tampoco era de esperarse que se desplegara al Batallón, pues se había asegurado la neutralidad del mismo ante la Junta Suprema de Gobierno8. Días después, Sámano juró a regañadientes la Junta, pero al poco tiempo obtuvo un pasaporte para salir de Santafé, dentro de la política de asegurar la estabilidad de su gobierno, purificar el cuerpo político y unificar la opinión.

.jpg) España, bajo el gobierno provisional de la Regencia, estaba librando su propia guerra contra el invasor francés, reconstruyendo la estructura monárquica bajo un modelo constitucional, y preparando las primeras expediciones militares hacia América para contener a los llamados “insurgentes”. Sámano llegó allá a inicios de 1811, pero a mediados del mismo año volvió a América, primero a Puerto Rico, luego a Santa Marta, y de ahí a Panamá, Guayaquil y Cuenca.

España, bajo el gobierno provisional de la Regencia, estaba librando su propia guerra contra el invasor francés, reconstruyendo la estructura monárquica bajo un modelo constitucional, y preparando las primeras expediciones militares hacia América para contener a los llamados “insurgentes”. Sámano llegó allá a inicios de 1811, pero a mediados del mismo año volvió a América, primero a Puerto Rico, luego a Santa Marta, y de ahí a Panamá, Guayaquil y Cuenca.

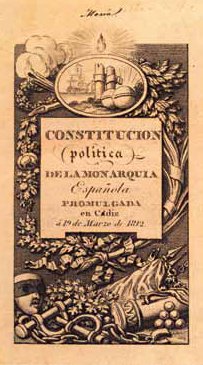

En Cuenca, al servicio del gobernador Toribio Montes, Sámano formó parte de las tropas realistas que avanzaron hacia Quito y acabaron con la segunda junta de gobierno, en noviembre y diciembre de 1812, lo que permitió asegurar un apoyo al bastión realista de Pasto, que había estado amenazado por los juntistas de Quito, los de Popayán y el Valle del Cauca9. En nombre de la Constitución de Cádiz y de la monarquía liberal en España, con los aprestos que pudo conseguir en Pasto y las tropas que traía de Quito, en 1813 Sámano emprendió una ambiciosa campaña que buscaba reconquistar la Nueva Granada desde el sur; sin embargo, no pudo aprovechar la ventaja inicial producto de la ocupación de Popayán y del Valle del Cauca, sobre todo por la indisciplina de sus soldados y los despojos hechos en las zonas ocupadas por ellos10. Así que a finales de ese año tuvo que esperar la expedición que desde Santafé Antonio Nariño dirigió hacia aquellas provincias.

En Cuenca, al servicio del gobernador Toribio Montes, Sámano formó parte de las tropas realistas que avanzaron hacia Quito y acabaron con la segunda junta de gobierno, en noviembre y diciembre de 1812, lo que permitió asegurar un apoyo al bastión realista de Pasto, que había estado amenazado por los juntistas de Quito, los de Popayán y el Valle del Cauca9. En nombre de la Constitución de Cádiz y de la monarquía liberal en España, con los aprestos que pudo conseguir en Pasto y las tropas que traía de Quito, en 1813 Sámano emprendió una ambiciosa campaña que buscaba reconquistar la Nueva Granada desde el sur; sin embargo, no pudo aprovechar la ventaja inicial producto de la ocupación de Popayán y del Valle del Cauca, sobre todo por la indisciplina de sus soldados y los despojos hechos en las zonas ocupadas por ellos10. Así que a finales de ese año tuvo que esperar la expedición que desde Santafé Antonio Nariño dirigió hacia aquellas provincias.

Las derrotas que sufrió Sámano ante las tropas de Nariño en Bajo Palacé y Calibío significaron su momentánea caída en desgracia ante el gobernador Montes y el cabildo de Pasto, que habían confiado en sus capacidades militares11. Destituido del mando, tuvo que esperar cerca de dos años (1814-1816) para volver a ganar el favor de las autoridades reales. Luego del triunfo de los independentistas en la batalla de El Palo (julio de 1815), Montes volvió a encomendar a Sámano la reconquista del sur de la Nueva Granada, como parte de un movimiento destinado a apoyar a las tropas expedicionarias que bajo Pablo Morillo ya habían ocupado a Venezuela e invadían progresivamente al resto del Virreinato12. Fue cuando obtuvo su triunfo militar más resonante en la Cuchilla del Tambo el 29 de junio de 1816, que significó la destrucción del último reducto independentista que existía en esa zona; luego ocupó a Popayán y a finales de ese mismo año regresó a Santafé, con el cargo de gobernador político y militar.

La actitud política de España con respecto a la situación en América, aparentemente era más clara, en la medida que la restauración llevada a cabo por Fernando VII desde 1814 había suprimido la Constitución de 1812 y todos los actos emanados de la regencia y las Cortes. Se privilegió la pacificación con base en la utilización cada vez mayor de la fuerza armada, como medio más útil para restablecer las autoridades reales13. Para Sámano en Santafé, esto significó actuar más subordinado a Morillo que a otra autoridad, amparado bajo un estado de excepción que se extendía por el interior de la Nueva Granada, desde el Socorro hasta Neiva y los llanos. Bajo este mandato empezó a tener roces con la Real Audiencia, que tenía como trasfondo las facultades otorgadas para la administración de justicia a los insurgentes; su episodio más famoso fue el proceso seguido a Policarpa Salavarrieta, Alejo Sabaraín y sus compañeros, en noviembre de 181714.

A pesar de los intentos que en 1817 hubo en la Corte para modificar la política con respecto a América, buscando más la conciliación que la confrontación armada, al final esta última opción fue de nuevo adoptada por Fernando VII y sus ministros. Este cambio de política favoreció la carrera política de Sámano, ya que fue promovido al cargo de virrey de la Nueva Granada, y se posesionó como tal en marzo de 181815. Durante todo este tiempo, hasta la derrota de las tropas reales en Boyacá, el gobierno de Sámano en la Nueva Granada se desenvolvió en dos frentes: asegurar una provisión constante de hombres, recursos y dinero al ejército expedicionario, y al mismo tiempo defender al Virreinato de cualquier movimiento insurgente. Así fue como tuvo que enfrentarse a guerrillas como las de los Almeydas y las levantadas en el Socorro, al igual que trató de derrotar a las tropas que se estaban organizando en los llanos entre 1818 y 1819.

El triunfo de las tropas libertadoras granadinas y venezolanas en Boyacá significó el ocaso de la carrera política y militar de Sámano. Apenas enterado de la derrota, el virrey huyó precipitadamente hacia Cartagena por la vía de Honda, abandonando archivos y caudales16, mientras los restos de las fuerzas realistas se retiraron hacia Popayán. Desde entonces y hasta su muerte, ocurrida en Panamá en 1821, la gestión de Sámano fue duramente criticada y su autoridad una y otra vez cuestionada17. La revolución en España en 1820 fue el segundo momento liberal en la península basado en la Constitución de 1812, y como Sámano no juró la Constitución, su autoridad fue desconocida, de modo que el viejo virrey tuvo que emigrar, primero a Jamaica, y después a Panamá, donde trató de mandar18. Sin embargo, su presencia fue motivo de discordias en esa ciudad; en medio de ellas Sámano falleció, cargado de años y amarguras.

Se puede asegurar que Sámano defendía el statu quo previo a la revolución, y por eso no pudo comprender las circunstancias políticas vividas en América y, sobre todo, en la península. Quizás esta posición se explica por lo ambivalentes que fueron las actitudes tomadas por las autoridades reales para enfrentar un problema complejo como lo eran la cuestión americana y la reconstrucción de la monarquía. Pero, ¿podía crearse una respuesta coherente para evitar la disolución de la monarquía hispánica? Resulta difícil dar una respuesta concreta, y más si se tiene en cuenta lo inesperado de las circunstancias en que ésta se desarrolló, lo que provocó un desconcierto generalizado en ambos lados del Atlántico. Fue evidente que pronto -quizá demasiado para algunos-, de ese desconcierto inicial surgieron las repúblicas hispanoamericanas, a pesar del esfuerzo de unos cuantos por impedirlo.

Referencias

- Quintero Saravia, Gonzalo M., Pablo Morillo. General de dos mundos , Bogotá, Planeta, 2005.

- Por ejemplo, encontramos obras de teatro como la de José Domínguez Roche (1826), Constancio Franco Vargas (1887) y M. A. González Páez (1922), y el cuento “El zapatero soldado” de Eduardo Caballero Calderón.

- Restrepo Sáenz, José María, Biografías de los mandatarios y ministros de la Real Audiencia (1671 a 1819) , Bogotá, Ed. Cromos, 1952, pp. 260-289.

- Véanse entre otros: Torrente, Mariano, Historia de la Revolución Hispano-Americana , 3 vols. Madrid, L. Amarita, 1821-1830. Friede, Juan, La otra verdad. La independencia americana vista por los españoles , 3ª. ed., Bogotá, Carlos Valencia, 1979. Anna, Timothy E., España y la Independencia de América , México, Fondo de Cultura Económica, 1986. Rodríguez O., Jaime E., La independencia de la América Española , México, Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México, 1996. Earle, Rebecca A., Spain and the Independence of Colombia , Exeter, University of Exeter Press, 2000.

- Además de las obras de Anna y Rodríguez citadas, ver Guerra, François-Xavier, Modernidad e Independencias. Ensayo sobre las revoluciones hispánicas , 2ª. ed., México, Fondo de Cultura Económica, Ed. Mapfre, 1992. Un estudio sobre la iconografía de Fernando VII es el de Landavazo, Marco Antonio, La máscara de Fernando VII. Discurso e imaginario monárquicos en una época de crisis. Nueva España, 1808-1822 , México, Colegio de México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Colegio de Michoacán, 2001.

- Restrepo Sáenz, José María, Op. cit., pp. 260-266.

- Kuethe, Allan J., Reforma militar y sociedad en la Nueva Granada. 1773-1808 , Bogotá, Banco de la República, 1993. Para el momento en que Sámano ejerció el mando del Batallón Auxiliar, este se componía de 553 hombres.

- Quienes aseguraron la neutralidad del Auxiliar fueron el segundo jefe, el español José María Moledo, y el entonces capitán granadino Antonio Baraya. Ellos firmaron el acta como representantes del estamento militar.

- Gutiérrez Ramos, Jairo, Los indios de Pasto contra la República (1809-1824) , Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2007, pp. 153-181.

- Ortiz, Sergio Elías, Agustín Agualongo y su tiempo , 2ª. Ed., Bogotá, Banco Popular, 1974, pp. 302-305.

- Ver las cartas enviadas por el Cabildo de Pasto a Sámano y a Montes luego de la derrota en Calibío, en De la Espriella, Ricardo, “Una página histórica sobre Sámano”, en Boletín de Estudios Históricos , Pasto, vol. 3, No. 29, 1930, pp. 154-157.

- Mercado, Jorge, Campaña de invasión del teniente general don Pablo Morillo, 1815-1816 , 2ª. ed., Bogotá, Librería del Ejército, 1963.

- Ver las obras citadas de Friede, Anna, Earle y Rodríguez.

- Díaz Díaz, Oswaldo, La reconquista española , vol. VI de la Historia Extensa de Colombia , Bogotá, Academia Colombiana de Historia, Ediciones Lerner, 1964 [Tomo I, capítulos XXIII-XXV].

- Sámano había sido nombrado virrey en septiembre de 1817, pero sólo pudo posesionarse en marzo de 1818, cuando recibió el respectivo despacho en Santafé.

- Ortiz, Sergio Elías, “La fuga del virrey Sámano y el abandono de los caudales de la Casa de Moneda a raíz del 7 de agosto de 1819”, en Boletín Cultural y Bibliográfico , vol. V, Nos. 2, 3 y 5, febrero a mayo de 1962.

- Cuño, Justo, El retorno del rey. El restablecimiento del régimen colonial en Cartagena de Indias (1815-1821) , Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2008, pp. 239-385. Los principales testimonios contra la gestión de Sámano fueron del fiscal de la Real Audiencia Agustín Lotepedi y del gobernador de Cartagena Gabriel de Torres, ambos publicados en Friede, Juan (Comp.), La Batalla de Boyacá -7 de agosto de 1819- a través de los archivos españoles , Bogotá, Talleres Gráficos del Banco de la República, 1969, pp. 274-283 y 294-303.

- Samper y Grau, Tulio, “El virrey Sámano gobierna por segunda vez”, en Boletín de Historia y Antigüedades , vol. VII, No. 81, febrero de 1912, pp. 564-567.

imagenes

- Fernando VII , ante un campamento. Óleo de Francisco de Goya,1814. Museo del Prado, Madrid.

- Constitución de Cádiz, 1812.

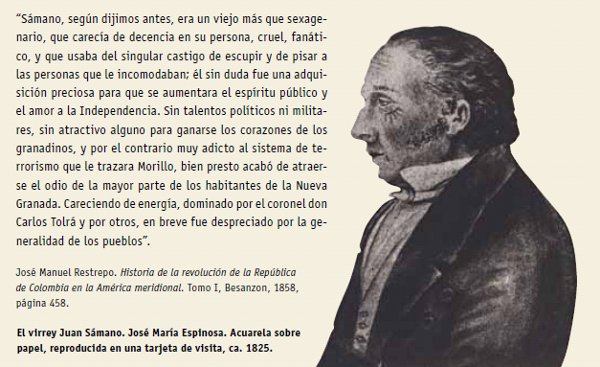

- Autorretrato de José María Espinosa. Siglo XIX. Colección Museo de la Independencia-Casa del Florero, Mincultura. Reg. 88.

- José María Espinosa. Memorias de un abanderado. Recuerdos de la Patria Boba, 1810-1819. Bogotá, Imprenta de “El Tradicionista”, 1876.

- José María Espinosa. Memorias de un abanderado. Recuerdos de la Patria Boba, 1810-1819. Bogotá, Imprenta de “El Tradicionista”, 1876.