PASAJES DE LA VIDA ESTUDIANTIL EN EL SIGLO XIX BOGOTANO

Comenzando el siglo XIX, los colegios universitarios para varones existentes en la capital del país eran el Colegio Seminario de San Bartolomé, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y el Colegio-Universidad de Santo Tomás. Las mujeres no recibían educación universitaria pero existía el Colegio de la Enseñanza, donde las niñas eran educadas para ser amas de casa. Dichas instituciones estaban reservadas para la elite de la sociedad y es sabido que para entrar a dichos claustros se exigían certificados de nobleza y limpieza de sangre.

Así, en 1800 unos jóvenes de apellido Lombana aspiraban a ingresar al Colegio de San Bartolomé, pero el Rector y Claustro se opusieron rotundamente, ya que consideraban que dichos jóvenes carecían de las condiciones sociales para ser admitidos, con los siguientes argumentos: “Pero intentar un absurdo tan temerario como el de recibir miembros de clases diferentes, no es otra cosa que preparar en los jóvenes un pernicioso espíritu de igualdad subversión colocándoles juntos...¿Sería el ánimo de Su Majestad confundir a los hijos de sus Ministros entre el número de los plebeyos e inferiores? ¿Sería la intención de esos generosos vasallos propinar la enseñanza a sus distinguidas familias en un Colegio de confusión, y de horror donde ni por el traje, ni por el ejercicio, ni por otra alguna señal, se distinguiese el noble del plebeyo, el superior del inferior el joven bien nacido del mozo que tuvo su cuna en la medianía del estado llano, o en la oscuridad de la plebe?"1. Después de la independencia de España el rector de San Bartolomé preguntó al gobierno: “Si en virtud de la igualdad civil que gozan los ciudadanos, debo admitir indistintamente a toda clase de personas a la investidura de la beca. O si entendiéndose esta respecto de la ley deben permanecer las constituciones en su vigor y fuerza, exigiendo los documentos, y cualidades que ellas previenen”.

El 19 de mayo de 1820, el Ejecutivo, por intermedio del Ministro del Interior, ratificó que los colegios tenían que exigir la presentación de informaciones, pues las constituciones establecidas en cada institución seguían vigentes.2Llama la atención que el gobierno republicano proclamara la igualdad entre los ciudadanos, pero que a la hora de la verdad no permitiera que los jóvenes de las clases bajas ingresaran en los colegios como alumnos internos.

Los estudios que se ofrecían a los hombres eran la filosofía, la teología, la medicina y la jurisprudencia, gozando del mayor prestigio esta última. Las mujeres, futuras consortes de los hombres que pertenecían a la elite de la sociedad, se tenían que conformar con recibir una educación mediocre. Les enseñaban a leer, escribir y contar, así como algunas palabras del idioma francés, dibujo, música vocal e instrumental, religión, principios de moral y economía doméstica, complementada esta última con labores como costura, bordados de cama y mantelería, entre otras.

En 1832 el gobierno estableció en Bogotá el Colegio de la Merced para niñas, pues era “un deber del gobierno fomentar la educación de las jóvenes, la cual tiene una grande influencia sobre la felicidad social”,3 como rezaba el decreto. En dicho colegio vivían cuantas niñas internas permitía la capacidad del edificio, y las externas no pasaban de veinte. La edad de ingreso era de seis años y la de egreso de catorce; en ningún caso podían sobrepasarse dichas edades. Se les enseñaban las materias propias del sexo femenino ya descritas y por ningún motivo tendrían acceso a los estudios de filosofía, teología, medicina o jurisprudencia.

Los hombres comenzaban las carreras universitarias a los catorce años, edad a la que las niñas ya habían completado los estudios. Mientras los hombres estudiaban, matemáticas y física, a las niñas se les enseñaba a contar. Cuando los hombres estudiaban teología dogmática o moral, las niñas estudiaban religión. En fin, la cirugía, la patología, la anatomía, el derecho civil, el derecho de gentes o la economía política, equivalían en los colegios de niñas a las clases de tejido en dos agujas, crochet, bordado en punto de cruz, macramé, hiladillos, encaje de aguja, o bordado en realce.

|

| A la izquierda: Un provicioano conduciendo a su hijo al colegio, de Ramón Torres Méndez. Litografía- Ed. Victor Sperling. Leipzig, 1910. A la derecha: Cartel de invitación a una "Conclusión Pública" anual del colegio Santo Tomás de Aquino, que se versaba sobre teología moral, 1847. Archivo de Provincia Dominicana, Bogotá. |

Cuando se creó la Universidad Central en 1826, el gobierno se adueñó de las cátedras de los colegios de San Bartolomé y el Rosario, que eran costeadas con sus propias rentas y se dictaban dentro sus claustros de manera independiente. Esa situación se dio ante la dificultad que tenía el Estado para cubrir los elevados costos que implicaba impartir educación universitaria gratuitamente, como lo había proclamado en la ley general de instrucción pública. Por otra parte, el director de instrucción pública distribuyó las cátedras en ambos colegios sin tener en cuenta los horarios y reglamentos propios de cada institución lo cual fue caótico, pues los colegiales internos tenían que salir a la calle para asistir a clases en el otro colegio. Mientras los rosaristas estaban desayunando, tenían que haber estado tomando una clase en San Bartolomé o, por el contrario, cuando los bartolinos debían ir al Rosario, el horario interno les imponía el rezo. Los rectores elevaron una queja al gobierno en los siguientes términos:

“Desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde han de estar dichos colegiales entrando y saliendo de sus colegios. Que desorden! En el Rosario de siete a ocho han de oír misa y desayunarse: en el de San Bartolomé a las once y media se les llama al refectorio: en el del Rosario a la una apenas se acaba este: en los dos a horas de estudio y paso por mañana y tarde, y las clases son a las siete, a las nueve, a las once, a la una y por la tarde. Ni nosotros ni nuestros vicerrectores y pasantes podemos distribuir unas horas de estudio para unos y otras para otros , ni reservar lo que han de comer unos y otras para otros, ni reservar lo que han de comer aquellos que están en la clase a las once y media, a las doce y a la una. Esto haría más insufrible que lo que por sí es el destino que ocupamos, y los jóvenes fatigados con la asistencia de las clases tampoco podrían cumplir con exactitud la distribución interior”.4 Esa situación duró poco tiempo ya que el presidente Simón Bolívar determinó que el horario para los dos colegios sería el mismo y estableció que los rectores de ambas instituciones serían en lo sucesivo vicerrectores de la universidad estatal, turnándose por bienios, de tal manera que tenían el poder de castigar a los estudiantes de los dos colegios cuando incurrieran en faltas.5

Pero realmente con las cátedras de los antiguos colegios no se cubría adecuadamente la enseñanza de la clase privilegiada y es por ello que el gobierno permitió y promovió la creación de colegios cuyas cátedras serían costeadas por individuos particulares, “para la enseñanza pública”, cuyo prospecto fue publicado en la Gaceta de Colombia, número 286. A partir de 1827 se crearon algunos colegios, entre los cuales se pueden destacar la Primera Casa de Educación, fundada por José María Triana;6 la Segunda Casa de Educación; el Colegio del Espíritu Santo, fundado por Lorenzo María Lleras; el Colegio de San Buenaventura, creado por Luis M. Silvestre, y el Colegio de Ricardo Carrasquilla. El uniforme de los nuevos establecimientos lo constituían trajes elegantes; por ejemplo, el del colegio del Espíritu Santo era “frac y pantalón de paño azul oscuro y chaleco de piqué blanco, todo con botones de metal dorado, guantes blancos de cabritilla, sombrero de copa; en cada solapa, el frac llevaba una paloma bordada de plata”.7 De otra parte, el uniforme que utilizaban los colegiales de los antiguos colegios era la “hopa” de color negro con la beca encima; los rosaristas la usaban blanca, los bartolinos roja y los tomistas azul.

Para estar a tono con la época y la moda de los nuevos colegios, el rector del Rosario propuso que la hopa fuera reemplazada por “casaca, chaleco, calzón y sombrero negro y corbata blanca; todo conforme lo usa el común de los ciudadanos”. En lugar de la beca blanca, “llevarán además como distintivo una faja de raso blanco de cuatro dedos de ancha terciada por debajo de la casaca del hombro izquierdo. Hacia abajo del brazo derecho y en la mitad de ella el antiguo escudo del colegio”. El sombrero que reemplazaría el antiguo bonete llevaría “al lado derecho pisada con la cinta de este, una escarapela de cinta blanca del tamaño de, la superficie de un peso fuerte”. Dicho uniforme estaría más a tono con los alumnos de la cátedra de matemáticas de la escuela militar que había sido instalada en el Rosario. Sin embargo los consiliarios se opusieron, alegando que la hopa les daba la compostura y respetabilidad necesaria cuando salían a la calle, y que además los estatutos del colegio exigían el uso de dicho ropaje.8

Los estudiantes internos tenían que cancelar ochenta pesos para vivir dentro de los claustros. En los colegios de hombres la pensión se pagaba en dos contados que se denominaban “tercios”. Con las reformas santanderinas se elevó la pensión a cien pesos para que los estudiantes pudieran recibir un pan extra por las noches. Sin embargo, el Ejecutivo, preocupado porque los alumnos tomaban un desayuno muy pobre, consultó sobre la posibilidad de aumentar un poco más la pensión para que se les dieran dos panes al desayuno, lo cual no resultó viable pues se hubiera tenido que cobrar ciento treinta pesos por pensión lo que era insostenible para los padres de familias numerosas. Según el informe presentado por uno de los rectores, algunos jóvenes recibían barras de chocolate que les enviaban de sus casa en provincia, y añadió que “no son pocos los que economizan los panes que da el colegio para tener con que tomar el chocolate”.9 Dichas barras de chocolate extras ayudaban a complementar la deficiente alimentación, cuyo menú era más o menos el siguiente: “para el almuerzo un plato de sopa o su equivalente, frito con huevo, una taza de café con leche, o en su lugar una jícara de chocolate. En la comida un plato de sopa, puchero o equivalente, un principio y dulce. En el refresco un pocillo de chocolate, con un biscochito y queso y dulce de almíbar en cada una de estas comidas se dará un pan de retorita para cada uno, y además el jueves en la comida se servirá un plato de postre y el viernes en cada semana fruta”.10

|

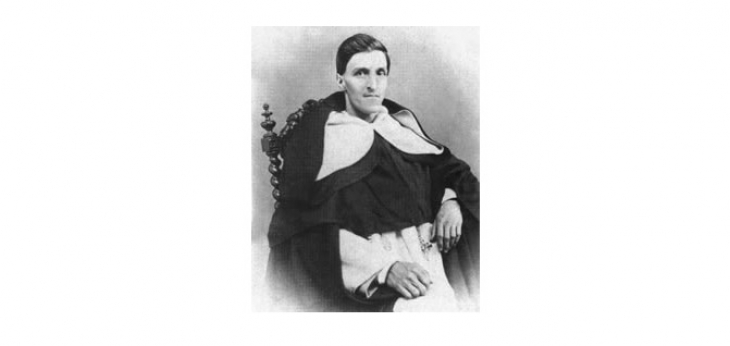

| A la izquierda: Juan Fernández de Sotomayor, Rector del Colegio del Rosario (1823-1832). Óleo de José Antonio Porras. Colección del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá. A la derecha: Juan Fernández de Sotomayor, Rector del Colegio del Rosario (1823-1832). Óleo de José Antonio Porras. Colección del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá. |

Era costumbre que los estudiantes fueran castigados con la mayor severidad ante la menor muestra de indisciplina, de desacato o falta de respeto con sus superiores. Por faltar un día al colegio sin justa causa se podían recibir de tres a seis azotes y por indisciplinas menores se podían emplear todos los castigos, “incluso el persuasivo y de dolor”, como eran las palmetas. Otra forma de castigar era el cepo, el cual consistía en un cuarto oscuro sin ventanas, en donde se encerraba a los estudiantes, a pan y agua, uno o varios días, dependiendo la gravedad de la falta cometida. Con estos castigos se creía que los jóvenes iban a ser hombres de bien. No obstante, José María Cordovez Moure, en sus Reminicencias, dejó registrado cómo los estudiantes se aventuraban a cometer pilatunas aun a costa del castigo que recibirían. La mayor proeza consistía en escaparse del dormitorio por la noche amarrando una cuerda fuerte a una pata de la cama y bajando por la ventana para pasar la noche fuera del claustro. Al otro día ingresaban al colegio con los alumnos externos. Cuando el colegial era pillado, se hacía acreedor a la pena de azotes, lo cual anunciaba el catedrático en el salón de clases y, en ese momento, el joven precavido “echaba con disimulo mano a la cartuchera, sacaba el consabido cabo de vela de sebo, envuelto en cebolla colorada, y presuroso se daba frotación en las partes que iban a quedar expuestas a los golpes del enemigo”. Finalizada la azotaína, el adolorido y lloroso joven se sentaba en su puesto para escuchar el sermón del catedrático sobre el castigo que acababa de infligir y que debía servir como ejemplo para futuros infractores.11

En 1825 el catedrático de derecho canónico del Colegio Mayor del Rosario, el doctor Tomás Tenorio y Carvajal, debido a su mal estado de salud no pudo presidir unos exámenes llamados “sabatinas”, los cuales se realizaban los sábados en la noche, y nombró en su reemplazo al doctor y sacerdote doctor José María Botero. Dicho catedrático trataba con arrogancia y desprecio a los alumnos, motivo por el cual el estudiante Manuel Cañarete le envió una carta al rector en la que le suplicaba que nombrara a otro catedrático en lugar del doctor Botero, pues “él acostumbra a no dejar hablar al estudiante y además estoy persuadido de que lejos de favorecerme con algunas razones, se empeñará antes, en destruir las que así me puedan ocurrir sobre las condiciones de la última proposición”. Dos meses después, el doctor Botero resolvió instalarse a vivir en el colegio, alegando que tenía pleno derecho por estar desempeñando el cargo de pasante. El rector y canónigo de la catedral de Bogotá, doctor Juan Fernández de Sotomayor, convino en ello, ofreciéndole “ración doble, y en parte sencilla”, excluyendo la época de asuetos. Sin embargo el rector no se imaginaba el problema que se había creado.

La verdadera intención del pasante Botero, al instalarse a vivir en el Colegio Mayor, era combatir al rector Fernández pues según él se dedicaba a “proteger a los masones y liberales”, lo cual habría traído la ruina del claustro rosarista. El pasante Botero se dedicó a acusar al rector ante la dirección de instrucción pública y la secretaría del interior, alegando que no se le había dado la comida ofrecida y que el rector les permitía a los alumnos que le faltaran permanentemente al respeto.

El rector, por su parte, informó a las autoridades que en las clases Botero, “después de declamar media hora contra los masones, se contrae en omitir o combatir las doctrinas por ejemplo de Lackis o Cavalario que no son conformes a sus ideas”, textos que eran de obligatoria enseñanza por disposición gubernamental. Además, “que le oyeron en las de público sobre la prohibición de ligas y hermandades hacer un elogio irónico de los masones, por su utilidad y conveniencia fundándolo entre otras razones que sería muy difuso referir, en que se toleraban por el gobierno”.

Como los estudiantes detestaban al doctor Botero se aprovecharon de la situación y se dedicaron a hacerle toda clase de maldades con la anuencia del rector, según informó el agraviado: “...observé, que no lo movían las quejas que le daba, de que los estudiantes me impedían leer, yendo a jugar a los tejos en un corredor que está al pie de las ventanas de mi pieza: habiendo otros muchos lugares donde podrían hacerlo”...” que han adornado la mampara de mi pieza con letreros, que ni se ven, ni se sufrirían en los cuarteles: que se han divertido ya escondiéndome el caballo, ya robándoselo, ya sacándolo de la caballeriza, y maltratándolo con carreras”... “ellos llenan de gallos el Colegio: ellos los colocan a la mayor proximidad posible de mi cuarto, siendo autorizados para esto por el Rector”... “ellos se reúnen en gran número; y van a mis puertas repetidas veces a imitar los gallos, y los perros” .12

Respecto de los estudiantes es fácil imaginar la felicidad que les debió proporcionar, contar con la aprobación secreta del rector para combatir al odiado catedrático, quien fue destituido, pues no solamente estaba combatiendo al rector sino al Presidente, que también era masón.

Las anteriores situaciones constituyen un reflejo de lo que era la vida estudiantil en la Bogotá del siglo XIX, que por un lado intentaba modernizarse pero que por el otro aun conservaba en su interior el legado del sistema educativo implantado por España desde el siglo XVII.

Referencias

1AGN. Sección Archivo Anexo. Fondo Instrucción, tomo, folios 559-641. “Marzo 14, 1800. Testimonio de los autos obrados por el Colegio de San Bartolomé sobre declaratoria para el ingreso de sus alumnos a vestir Beca. 1800”.

2 AGN, República, Instrucción pública, (1820), tomo 134, folio 178.

3 Decreto 30 de mayo de 1832.

4 AGN, República, Instrucción Pública, (1827), tomo 134, folios 668-671.

5 Decreto de 29 de noviembre de 1828, artículo 11.

6 AGN, República, Instrucción pública, tomo 134, folio 501.

7 Cordobés Moure, José María, Reminicencias de Santafé y Bogota, Madrid, Aguilar, 1957, págs. 38-49.

8 Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, AHUR, caja 31, folio 175

9 A HUR, Informe del rector del Colegio Mayor del Rosario a la dirección general de estudios, 16 de mayo de 1827, caja 22, folio 312.

10 AHUR, Ibid

11 Cordovez. Ibid

12 AGN, República, Instrucción pública, (1825), tomo 134, folio 208-237