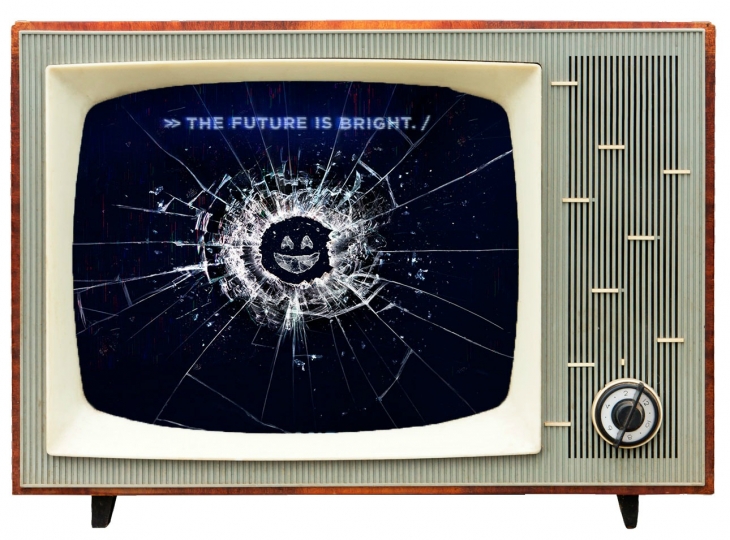

Black Mirror, angustia momentánea y poco más

Acaba de estrenarse en Netflix la nueva temporada de Black Mirror, con más episodios que las dos anteriores; son seis en esta tercera entrega, aunque no sé si sea correcto el término “episodios”, ya que cada uno está hecho como una película singular, con sus propios actores y una trama independiente. Puede decirse que los episodios (¿cuentos?) tienen en común la explotación del miedo a la tecnología digital que usamos y el consecuente temor a que nuestras acciones sean controladas y nuestra identidad sea absorbida por “los poderes” –o por la tecnología misma, o por quienes son más diestros en su empleo–.

Todos los cuentos tienen lugar en un mundo distópico del futuro próximo, en el que se ponen en entredicho la firmeza y la constancia de la realidad material, agrietada por el diseño de realidades virtuales que manipulan la voluntad. El primer cuento describe una sociedad en la que las personas se califican constantemente entre sí a través de su teléfono. Trata sobre la pesadilla de la impopularidad, o sobre la esclavización de los humanos a manos de su propia aspiración a la popularidad. El segundo cuento tiene por protagonista a un turista ingenuo que, para ganar dinero, se presenta como voluntario en una compañía productora de videojuegos, donde le implantan, para su mal, la capacidad para percibir realidades alternativas. El tercer cuento se basa, como el primero, en el temor al juicio ajeno: un adolescente queda a merced de un espía cibernético, bajo la amenaza de que se dé a conocer al público la filmación de un acto suyo que lo avergüenza. En el cuarto cuento, la realidad virtual que se crea es el paraíso más allá de la muerte, imaginado como un pueblo lleno de discotecas en las que se baila música de los años 80. En el quinto se repite la fantasía del implante, con una lección moral demasiado literal: a los soldados del futuro se les instala un dispositivo que los hace más eficientes, pues hace que vean a sus enemigos de guerra como monstruos y no como seres humanos. El último cuento contiene a una detective que investiga extraños asesinatos de personajes odiados en las redes sociales. Nuevamente la trama explota el miedo a la impopularidad.

>> Le puede interesar: Stranger Things

Aunque abusen de los tópicos del castigo y la vigilancia, y aunque su exposición sea demasiado explícita, las ideas de la serie son atractivas. Sin embargo, mi impresión es que daría lo mismo leer sus sinopsis que ver el producto final. Black Mirror carece de dramatismo y de desarrollo argumental. Su punto de vista es unívoco y su sentido de la ironía es precario. Los diálogos son esquemáticos, los personajes son estereotípicos, las actuaciones son opacas y las historias no tienen matices. Lo peor, sin embargo, es el ritmo. Todas los episodios se hacen largos y aburren: es mala idea extender una fábula con adornos.

La fantasía de la que parte la serie (la coexistencia de diversas realidades, el colapso del continuo espacio temporal, el juego infinito de espejos y la aparición de sueños dentro de otros sueños) es fascinante y ha sido explorada con maestría y gracia en mil obras: en las Mil y una noches, en Ficciones de Jorge Luis Borges, en los cuentos de Ojos de perro azul de García Márquez, y, sobre todo, en el teatro del Barroco, encabezado por La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. El género de la ciencia ficción, que recoge las preocupaciones del Barroco con respecto a la discontinuidad de la realidad, ha sido mucho más sutil e ingenioso que su subproducto Black Mirror, y ha sabido formular preguntas éticas y ontológicas allí donde la serie sólo expone curiosidades con efectismo, con moralismo simplificador y con cierta crueldad. Black Mirror produce una angustia momentánea y poco más. Se salva quizás su excelente especial White Christmas, de 2014.